昨年度から年長組の自然探訪の講師をつとめてくださっている宮坂省吾先生の講演があります。

(こんな著名な先生に子ども達お世話になっているんですね。)

昨年度から年長組の自然探訪の講師をつとめてくださっている宮坂省吾先生の講演があります。

(こんな著名な先生に子ども達お世話になっているんですね。)

河川敷にやってきたさくら(年長)組

(ちょっとわかりにくいのですが)つまんで口にしているのは、河川敷に自生しているコンフリーの花

食べているのではなく、花の密を吸っているのです。

萼(がく)から2~3個まとめて抜き取った花のお尻をちゅーちゅー吸うと、ちょうどの頃合いの花にあたれば、ほのかに甘く感じます。「あ~っ!甘い、当たりだ!」とか「あ~、はずれ・・・」とか言い合いながら、道々コンフリーを見つけては、吸っていました。

が、今日河川敷に来た大切な目的は、エダマメの種まき。(コンフリーの蜜吸いはそこそこにして・・・)

グループに分かれてひと畝ずつを担当

ひとりが「バカ棒」と呼ばれる棒で種を蒔く間隔(20㎝)をはかって

他のメンバーが穴をほじって

1か所に4粒ずつ播いていきました。

鳩に食べられないように、しっかり土をかぶせて。

今年もおいしいエダマメが食べられますように。

その後河川敷を端まで散歩しましたが、途中何度か草の茂みの中での「かくれんぼ」

ずいぶん高く茂っているので、その中に本気で隠れると、なかなか見つかりませんでした。

お昼寝後は、先週採って処理したよもぎを使って、「よもぎ団子」作り

よもぎのペーストに上新粉と水を加えて練ったタネを

ひと口大にちぎって丸めてつぶして団子にします。

なんだか、いつもの粘土遊びみたい。

そのせいか、みんなけっこう上手です。

全部できたら、茹でて冷まして、きな粉をかけ

今日のおやつと一緒に食べました。

よもぎの風味がしっかりと感じられる大人の味わいでした。

「おいしい」と言った子もいたにはいたのですが・・・

やはり「にが~い」「まずい・・・」という声が大半でしたね。

(もう少し「おいしい」が多いのを期待してはいたのですが、ほぼ予想通りの結果でした。味覚のうち、人に生まれつき備わっているのは、甘味・塩味・旨味で、苦味は酸味と並んで後々経験によって獲得されていくものだそうです。今回は、とにかく食べてみること。そして「にが~い」と言えるようになることが、最低限の狙いでしたので。よもぎのほのかな苦みをみんなが「おいしい」と感じられるようになるのはいつかな?)

すみれ(2歳児)組は、以前製作した「チョウチョ」を持って彩林公園に出かけました。

花壇のお花にとまらせたり、ヒラヒラするのを楽しんでいました。

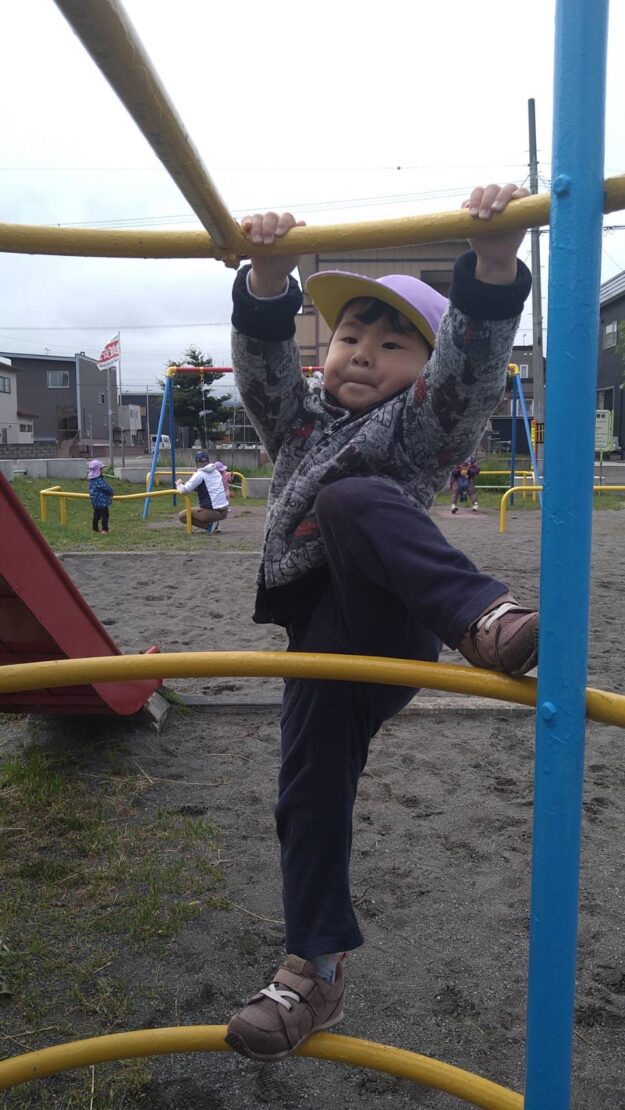

遊具でもたっぷり遊んだのですが

今日みんながいちばん興味を持って眺めていたのは

死んで干からびたミミズを数匹で運ぶアリ

自分たちよりはるかに大きいミミズを巣に運び入れようと、アリさんたちが試行錯誤している姿がおもしろくて、応援しながら真剣に観察していました。

たんぽぽの子どもたちの遊び場 「かせんじき(河川敷)」

約1か月前には、こんなだったのが

今こうなっちゃってます。

季節の変化をすんごく感じられます。

去年までだと、茂みの中に何があるのかわからなくて、「こわい・・・」と言って尻込みする子が大半だったのですが、今年は草が生えてくる前から毎週のように遊びに行っているせいか、けっこう平気です。

昨日遊びに行ったちゅうりっぷ(年少)組も、背丈を越える草にどんどん分け入って

イタドリの林の中にも入っていって、「トンネルだ!」「あったかいねえ」と喜んでいました。

イタドリの笛も吹いてみました。

木登りしたり

年長さんや年中さんの畑を見に行ってみたり

時間が過ぎるのがあっという間でした。

けっこう風があって気温も上がらない日だったのですが、つくし(0歳児)組も近くの公園へ。

まわりの草や木に興味津々で、敷物からはい出そうとしたり、歩ける子はどんどん歩いて、いろんなものに触ろうとしたり。

たっぷりと外気に触れて帰ってきました。

生れた瞬間から、どんどんできることが増えて成長していく乳児。それは目に見える運動や動作ばかりでなく、からだのあらゆる感覚や機能が育っていきます。

そのため、クラスの中でも月齢による違いが大きくて、この日も、歩いたりつかまり立ちできるようになった子が、ベッドの中で泣いている赤ちゃんを「どうしたのかな?」という感じで、じ~っと覗いていました。

乳児期の感覚や機能の育ちには、良い環境の中で好ましい刺激が与えられることが大切ですが、それにはやはり外遊びをたくさんすることが必須です。

外の空気に触れて感じる気温差、吹く風、時々さす陽の光、手に触れる草や木、目に見える景色、すべての刺激が乳児の感覚を育て、それらに能動的に関わることで様々な機能が育っていきます。

いい刺激を感じられるように、できるだけ外に出るようにしていきたいですね。

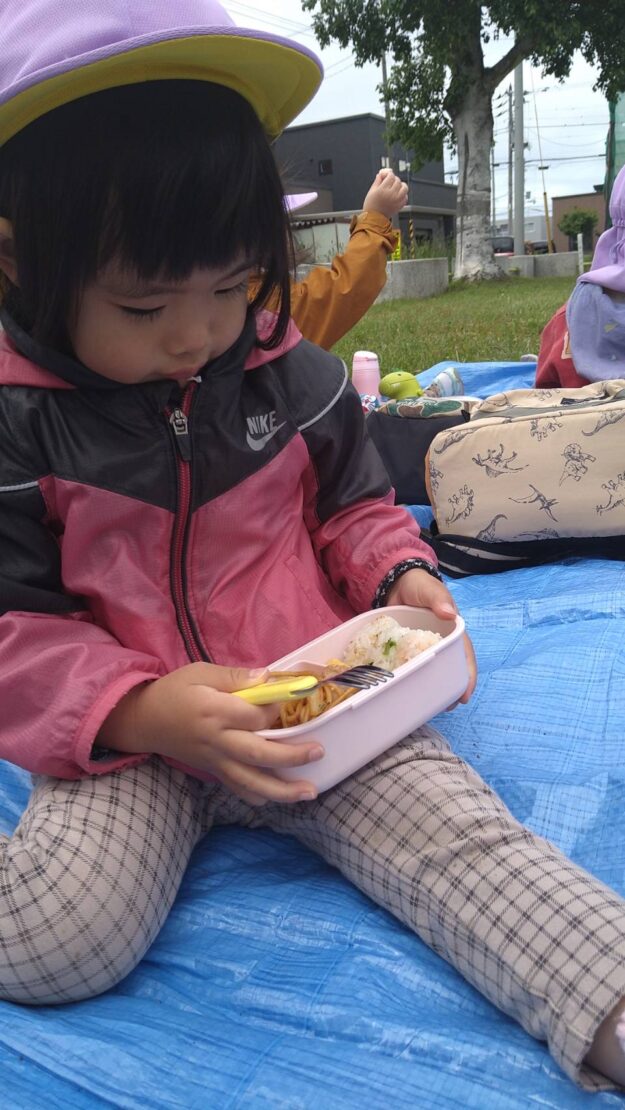

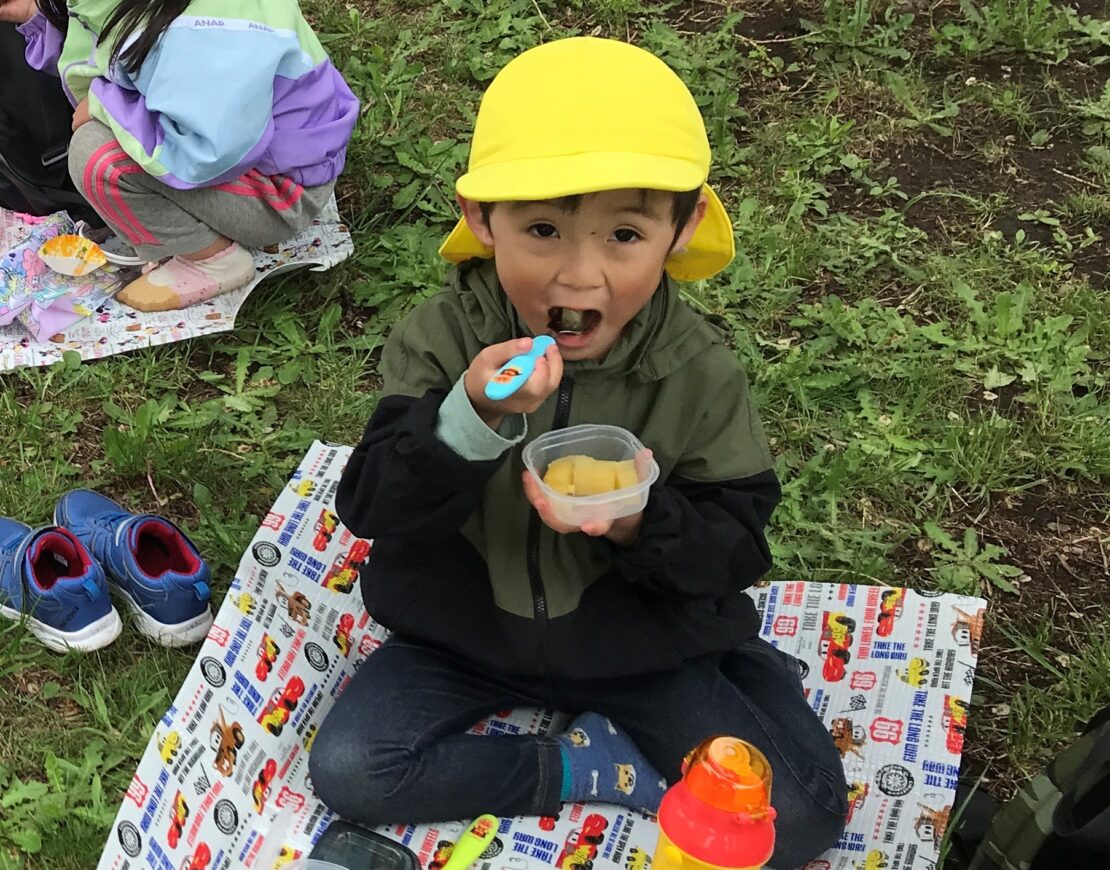

すみれ(2歳児)組は、今日はじめての遠足

みんな楽しみで楽しみで・・・出かける前からハイテンション

みんな楽しみで楽しみで・・・出かける前からハイテンション

おべんと持って、わんぱく公園へ

たっぷり遊んだあと

たっぷり遊んだあと

みんなでお外で食べる初めてのお弁当

うれしくて楽しくて

帰り道もずっとはしゃいで帰ってきました。

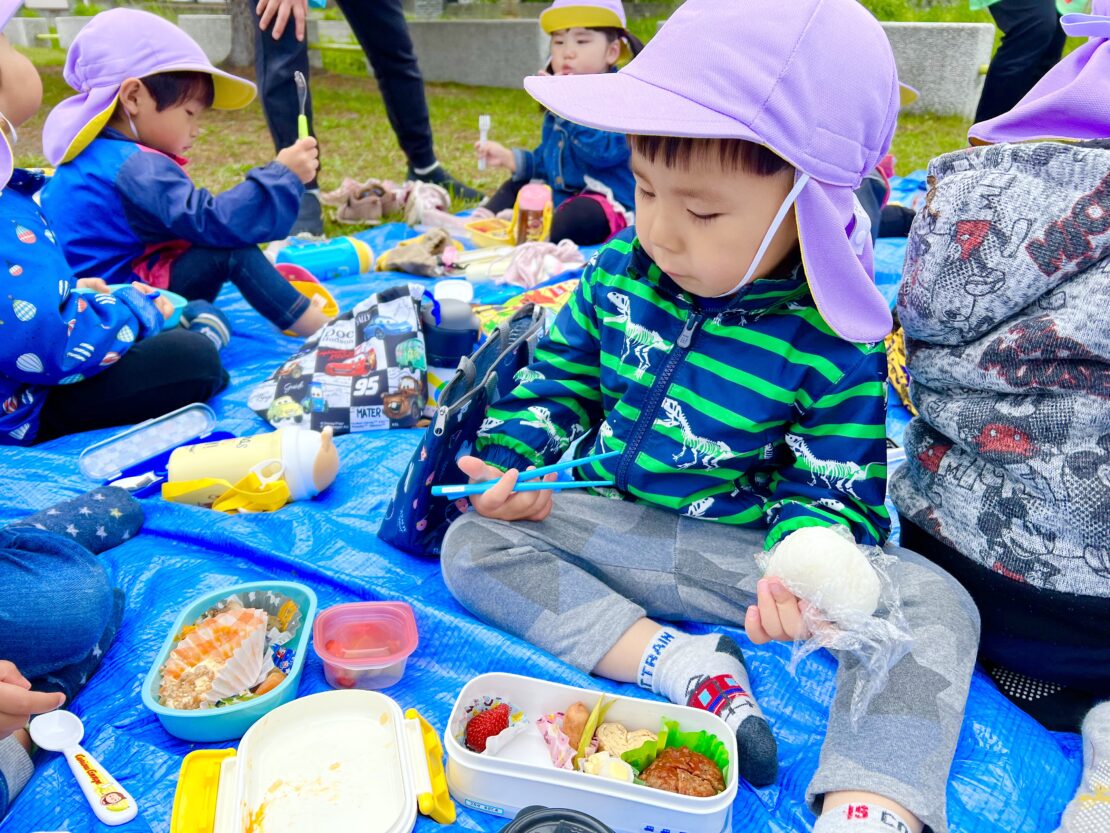

ひまわり(年中)組は、ふれあいの杜公園へ

ちょっと風があって肌寒かったせいか、人が少なくて

遊具はほぼ貸し切り状態

こちらもたっぷり遊んで

そろそろお弁当をと思ったころには結構風が強くなってきて、風よけのある所に場所を変更してお弁当を食べました。

1人ひとりレジャーシートをひいて、お弁当を準備して、手をきれいにして

「いただきます」

去年までの遠足とは違って、みんなやることがわかっていて、1回言われただけでちゃんとできます。

年中さんの成長した姿に感動する担任(・・・って、まだまだこれからだよ)

先月コロナのせいでいったん「中止」にした すみれ(2歳児)組とひまわり(年中)組の「春の遠足」

それでも、子どもたちが前から楽しみにしていた行事。

「やっぱりやりたいよ、中止じゃなくて延期に!」という声があがり、今日実施することになったのでした。

天気予報は微妙でしたが、皆さんの日頃の行いの良さのおかげで、今日は予報よりもずっと良い天気になって無事終えることができました。

保護者の皆様の力(愛情)のこもったお弁当にも、頭が下がります。

コロナ禍を理由に行事をなくすのは簡単ですが、園としては、延期してでもできるなら、できる限り実施したいと思う次第です。

さくら(年長)組は、恒例のよもぎ摘み

「たくさん摘んでお団子を作って食べるよ!」と張り切って河川敷に出かけました。

背丈ほどに茂った草の中を分け入って

ヨモギの先端の柔らかい所だけを摘んで集めます。

みんな初めてなので、(最初に先生に教えてもらったけど)目の前にたくさんあるのに、どれをとっていいかわからなかったりして

「これでいい?」と先生に尋ねながら頑張って摘みました。

「もういいかな」というくらいの量を摘んだあとは、みんなでイタドリ笛。

実は昨日ひまわり(年中)組の子たちが吹いているのを見て、「次はさくら組!」と先生に作ってもらえるように約束していたのでした。

1人一つずつ笛を作ってもらって

すぐに鳴らせた子もいたけど、なかなか鳴らせない子も多くて・・・

それでもさすがの年長組、帰る道すがら、吹き方を変えながら何度も何度も吹いてるうちにだんだん鳴らせる子が増えてきて、半分以上が鳴らせるように。

(みんな「家でも吹く!」と言って、大事に持ち帰っています。)

最初すぐにはできなくて嫌になりそうだけど、ちょっとがんばったら出来るようになって、できたらうれしくて楽しくて・・・。

こういう、シンプルだけど、ちょっとコツと工夫が必要な遊びの経験を積み重ねてやりたいものです。

園に持ち帰ったヨモギは、よく洗ってお部屋で湯がきました。

お湯に入れると部屋中にヨモギの臭いが充満!

「くさ~い」という子が多かったけど、大人になったら「いいにおい」って思えるんだよ。きっと。

茹で時間を「100数えてね」と言われて・・・

キレイな緑色にゆであがったヨモギは水にさらして絞った後

刻んで、すり鉢ですりつぶしました。

これももちろんみんな初めての経験・・・と言うか、「見るのも初めて」という子ばかり。

みんなで協力して交代しながらゴリゴリするうちにヨモギがだんだんペースト状になってきました。

今日はここまで。冷蔵庫にしまっておいて、来週上新粉と合わせてよもぎ団子を作ります。

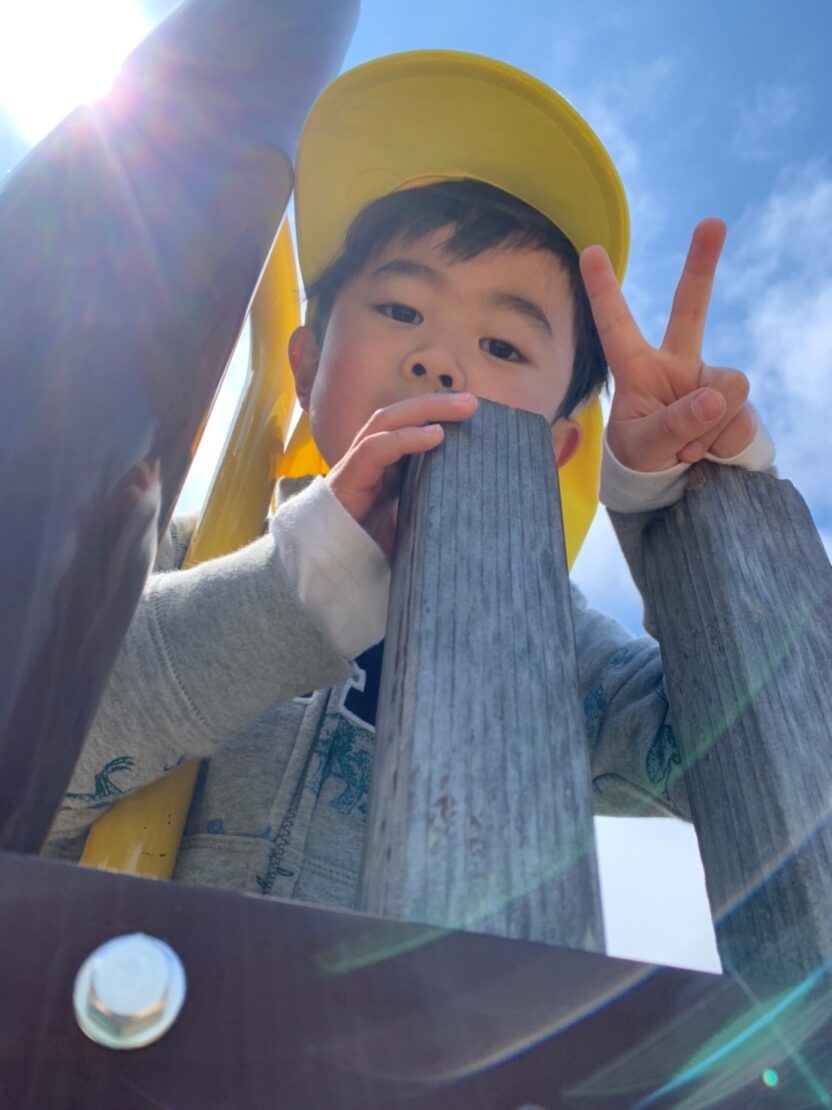

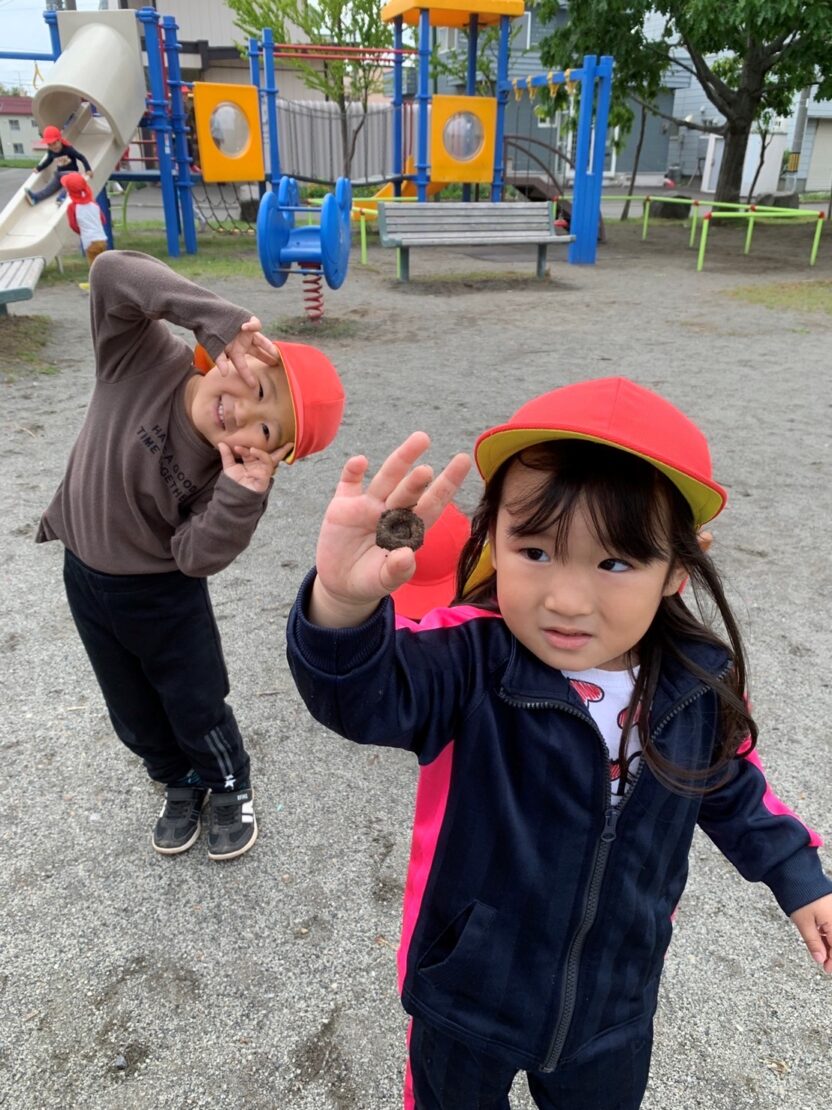

ちゅうりっぷ(年少)組が出かけたのは、美桜公園

素敵な藤棚がある公園です。

おもしろい形のどんぐり帽子が落ちていて

みんなでいっぱい集めました。

さくら(年長)組の今日の活動は、MIKA先生の英語の歌から

今年も素敵な時間が始まりました。

去年コロナと悪天候のせいでできなかった地引き網、今年は今月9日に予定しています。

「お魚をたくさん捕るための上手な網の引き方があるんだよ」ということで、網を引く練習をしました。

さすがのさくら組、説明された通りの方法でしっかりと力強く引けました。

きっと本番もばっちりだね。

さくら組がやるのを見て習ったひまわり(年中)組

さくらさんたちに比べれば・・・だけど、何とかなりそうです。

当日は、お天気が良くなりますように! 波が高くありませんように!

ひまわり組は、練習後河川敷の畑へ。

河川敷に着くと走らずにはいられないひまわり組。

ちょっとの間に草がずいぶん伸びていたので、畑の入り口がわからず通り過ぎてしまって、慌てて引き返してきました。

みんなで植えたジャガイモもしっかり育ってきています。

「ジャガイモ、これのどこにできるの?」と聞いてみたら・・・「土の中」という答えは誰からも帰って来ず・・・

トマトのように枝にぶら下がってできると思っていた子もいるようで・・・。

これまで実際に見たことなければ、わからないのも当たり前かもしれませんね。

今回はそれ以上の実体験で、「ジャガイモは土の中」を学べます。収穫は8月初旬かなあ。

時間があんまりなかったので、ちょっと木登りして遊んだのと、

何人かはイタドリ笛で遊びました。

新たに音が出るようになった子もいて、帰り道「ホーホー」と吹きながら帰ってきました。