昨日のことですが、2回目の河川敷に出かけたさくら組

用水路に赤い鯉を見つけてはしゃいだ後

土手を歩きながらつくしんぼをとりました。

「つくしんぼ、食べらるんだよ」と聞いて、皆一生懸命。

園に持ち帰って下処理、食べられないハカマと頭をとります。

湯がいて水にさらして、おひたしに

今日の給食で、一口ずつ

シャキシャキした歯ごたえに「おいしい!」

ほんのちょびっとだけど、地面に生えている所から、春を味わいました。

昨日のことですが、2回目の河川敷に出かけたさくら組

用水路に赤い鯉を見つけてはしゃいだ後

土手を歩きながらつくしんぼをとりました。

「つくしんぼ、食べらるんだよ」と聞いて、皆一生懸命。

園に持ち帰って下処理、食べられないハカマと頭をとります。

湯がいて水にさらして、おひたしに

今日の給食で、一口ずつ

シャキシャキした歯ごたえに「おいしい!」

ほんのちょびっとだけど、地面に生えている所から、春を味わいました。

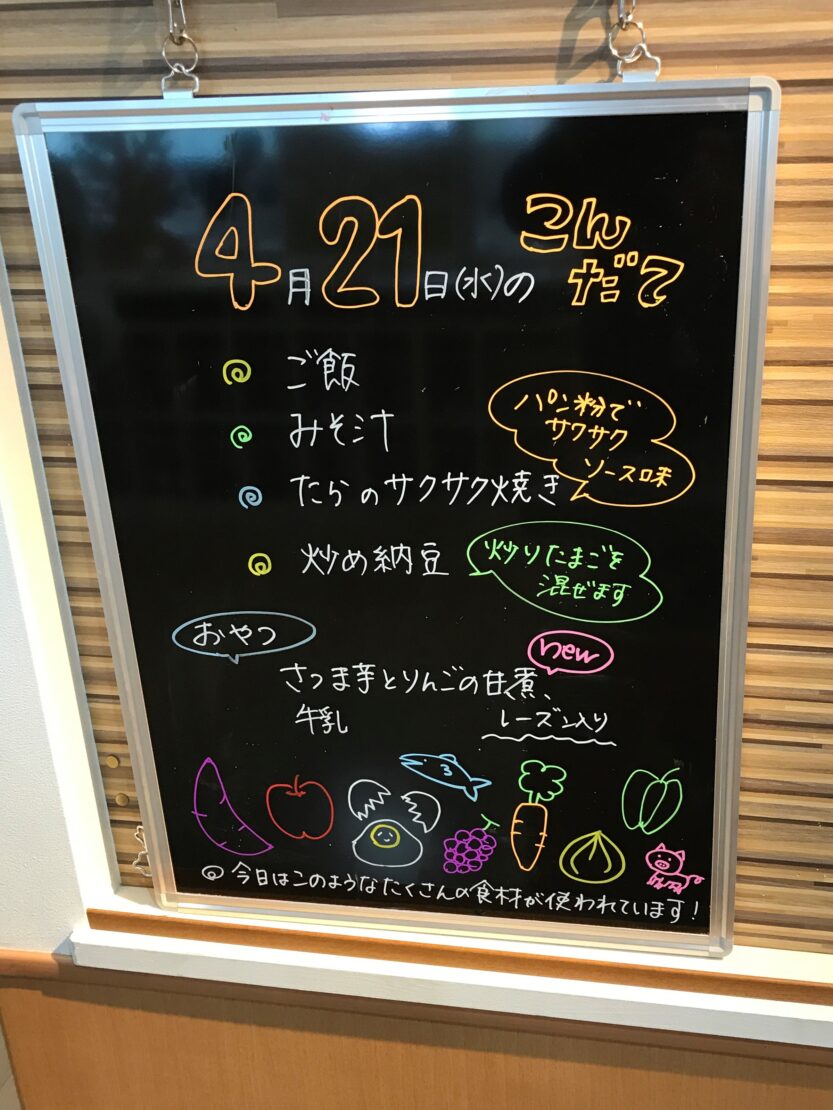

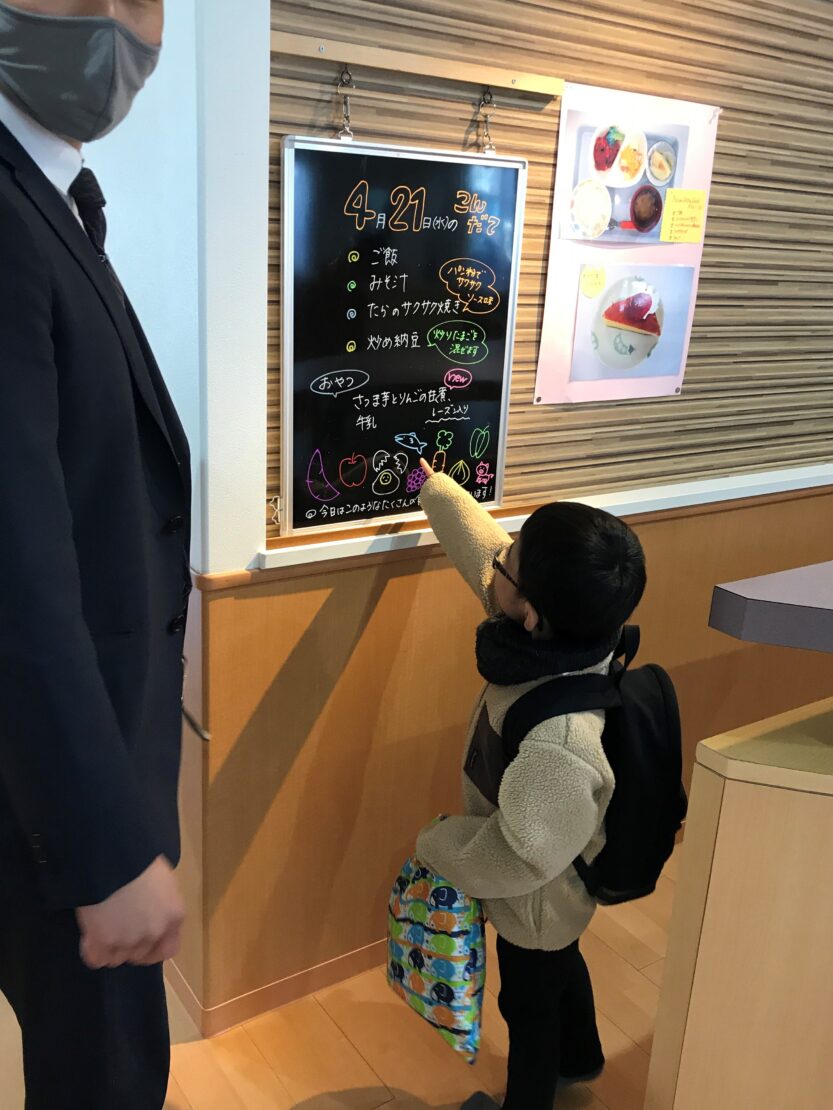

管理栄養士の給食&おやつメニューボード、今日も力作です。

朝、登園した何組もの親子が一緒に確認していきます。

大人は上部の文字を、子どもは下部のイラストを見て、喜んでいます。

ちょうどそれぞれの目線に合わせて?・・・と聞いたら、特に意識したわけではないそうですが、なかなか良いですね。

ぜひ、これを登園時に親子でちょっと立ち止まって見られるくらいの気持ちのゆとりを持って登園していただけるといいなと思います。

13日に種まきしたマリーゴールド、さくら(年長)組のお部屋に置いておいたら、16日からぽつりぽつりと芽が出始め、週明けの今日は、8割ほどの芽が出ていました。

自分の植えた場所を確認して「○○が植えたヤツ、芽出た!」と大喜び!

これから大切に育てて、苗がたくさんできるといいね。

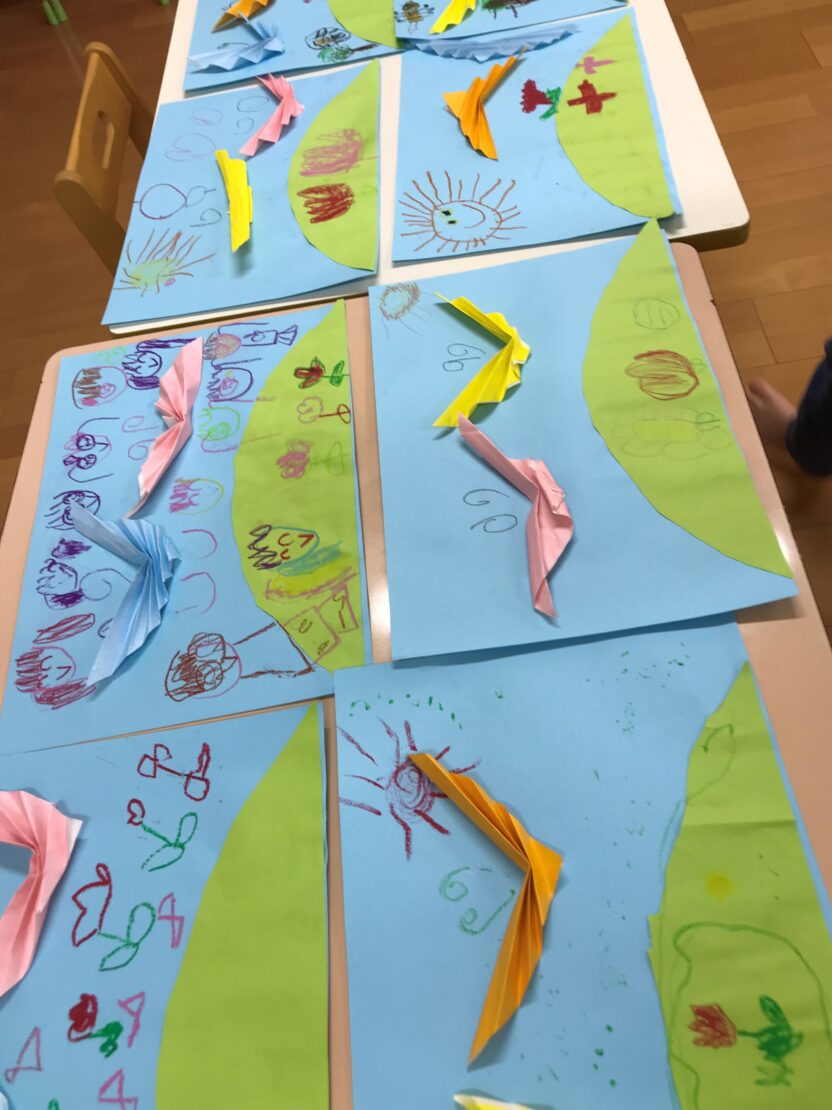

朝から雨だったので、さくら(年長)組、ひまわり(年中)組それぞれ、制作に取り組んでましたが、

みんなが作り終わったころには晴れたので、お昼ご飯の時間まで少しでも外に行こうと合同でお散歩。

雨上がりの空に手稲山がよく映えます

。

ちゅうりっぷ(年少)組はというと、お部屋の中で新聞紙をちぎって大騒ぎ!

「またやりた~い!」・・・そうだね。

こどもたちが多くの自然に触れられるようにと、河川敷や防風林に出かけますが、当然ながら木や草花だけでなく、鳥や虫などいろいろな生き物がいます。虫を嫌ったり怖がったりする子も(大人も)いますが、これからの季節、自然に触れれば必ずそこに虫はいます。

「自然には触れたいけど、虫は見たくない」は矛盾しています。どの虫も地域の自然の生態系の中で大切な役割を担っており、徹底的に排除すれば、自然のバランスが崩れます。人間は豊かな自然の中で遊ばせてもらっていると考え、正しい知識を持って適応する力が大切で、それを幼少期から体験的に身に付けさせたいというのが、自然保育の目的の一つでもあります。

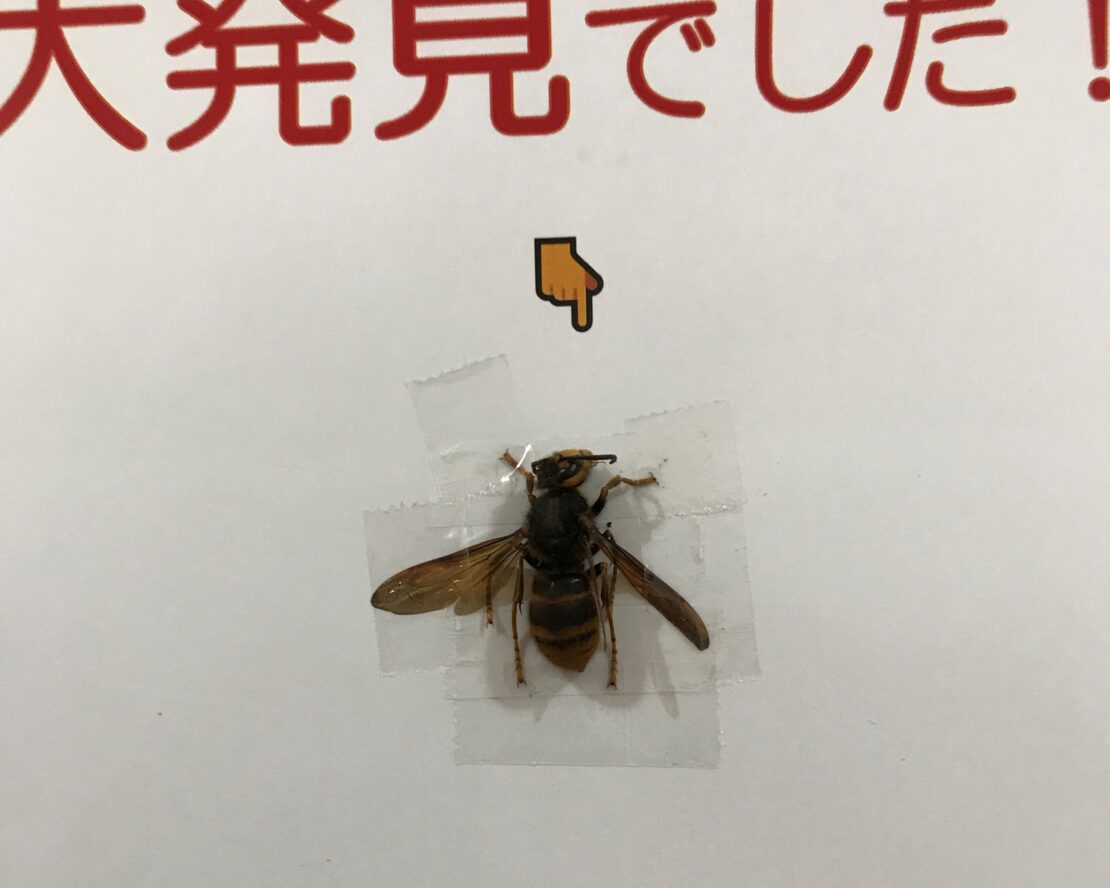

一昨日、防風林に遊びに行った年長(さくら)組の男の子たちが、朽ちて落ちている木を棒で突っついて崩して遊んでいて、「ハチいた!」「棒でやっつけた!」と騒いでいたので、木の中で越冬していた羽虫でも見つけたかなと思って見てみると・・・スズメバチです!

「危ないハチだよ!触っちゃダメ!」と言って、すぐ子どもたちを離れさせたのですが、もう動いていなかったので、そのままま園に持ち帰りました。調べたところ、この辺でいちばんよく見かける「ケブカスズメバチ」のようです。

ただ、この季節に朽ち木の中にいるということは、越冬中の女王蜂ではないか?と思い、以前より懇意の昆虫の専門家 北大の青沼仁志准教授にメールで写真データを送って見てもらうと、やはり「その通りでしょう」ということでした。非常に珍しい発見です。「まだこの時期は寒いからそれほどアグレッシブじゃない」ので刺される危険は少なかったようですが、それでもそれと知らずに直に触ったりしたら大変です。

それに、動きが活発になる夏の間、これの働きバチが近くにいたら要注意で、「刺激せずに静かに離れる」必要があります。

せっかくだから、こどもも大人もちゃんと姿かたちを覚えてもらおうと思って、掲示板の横に実物を張り付けて見てもらうことにしました。

一方で、ミツバチやマルハナバチのように、滅多に刺さないおとなしいハチやその他の害のない虫をむやみに怖がることがないようにしてほしいとも思います。

青沼先生からのメールでは、「うちの子には、小さな頃からミツバチやマルハナバチの背中にタッチする遊びをさせていたら、ハチが好きになりました。ハチもうまく付き合うと楽しいですよ。」と追記されていました。

そこまではなかなかできませんが・・・。

「正しく怖がる」ことができるようになってほしいと思います。

体操教室がありました。

バランスや

柔軟や

瞬発力を育てる運動

合間合間に、先生の指示を聞いてちゃんと同調して動くことを指導してもらいました。

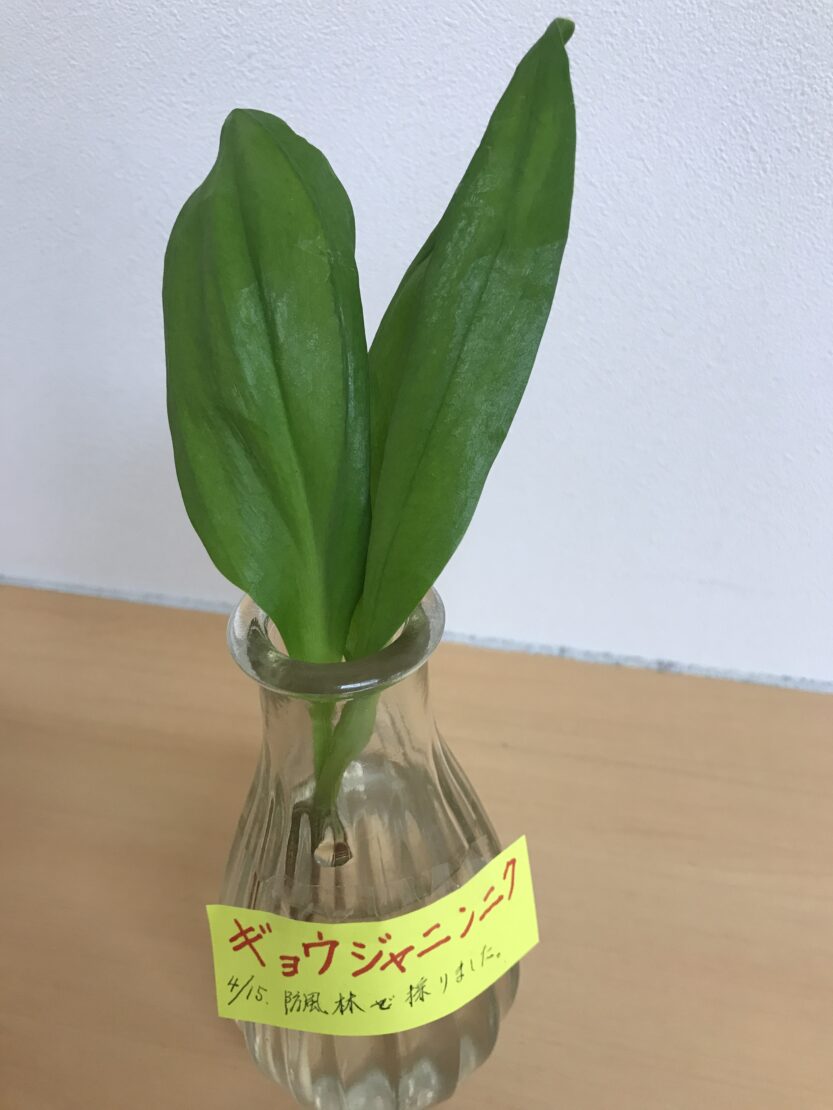

体操教室の後、年長組の給食では、昨日防風林で採ってきた行者ニンニクのおひたしを(一口ずつでしたが)出してもらいました。

味覚を広げる食育企画第1弾です。「おいしい」と食べた子が思いのほか多かったです。思ったより匂いはなかったしね。

夕方のコーナー保育では、年中(ひまわり)組の子たちが熱心にKAPLAを積み上げていました。

これも1人で作ったんですよ。

前回来た時に時間切れで登れなかった木に登りたいという子どもたちの希望で、年長組2回目の防風林です。

まだ雪が少し残っていた前回より季節はだいぶん進んで、林のあちこちにかわいいミズバショウが見つけられました。

クマザサもずいぶん起きあがっていましたが、かまわずに漕いで進みます。

やっぱり楽しいのは木登り

慣れていない子は始め登り方がわからず「先生手伝ってえ」とか「登らせてえ」と言ってきますが・・・手伝いません。

木登りは、登ろうとする子ども自身が、どう身体を動かしたらいいか試行錯誤しながら登ることが大切で、そうやって自分で工夫して登ると、身体の使い方も高さの感覚も怖さも自分のものとしてとらえられ、下りることも自分でできます。「自分でできた!」の自信にもなります。

下手に大人が手を貸して登らせると、その子の能力以上のところに登らせることになり、たいてい下りられません。さらに、身体がすくんでしまって却って危険です。

今日も「見て!先生!登れたよ!」の声が次々聞かれました。

最後に女子チームは、みんなまとまって鈴なりに

男子チームはというと、根こそぎ倒れた大木の根方の土をほじくって遊んでました。

帰り際、行者ニンニクの群生を見つけたので、「食べられる草だよ」と何本かちぎってにおいをかいで・・・。

防風林、いろいろ楽しめます。