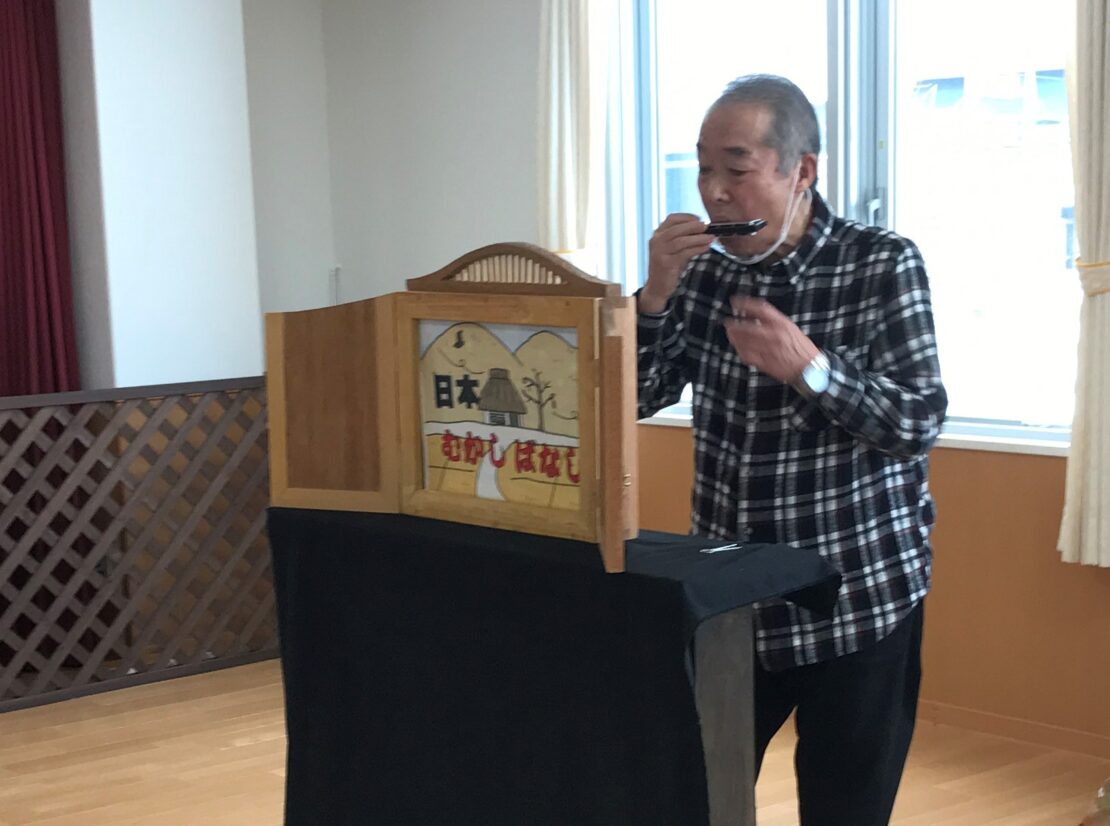

今日は第2木曜日「きみおさん」の紙芝居の日

いつもの楽しい時間があっという間に過ぎた後は、たんぽぽ恒例のもちつき会です。

紙芝居を楽しんだ年長・年中・年少さんがそのまま参加します。

搗き手のトップは、きみおさん

子どもたちからの大声援を受けながら、さすがの杵つきです。

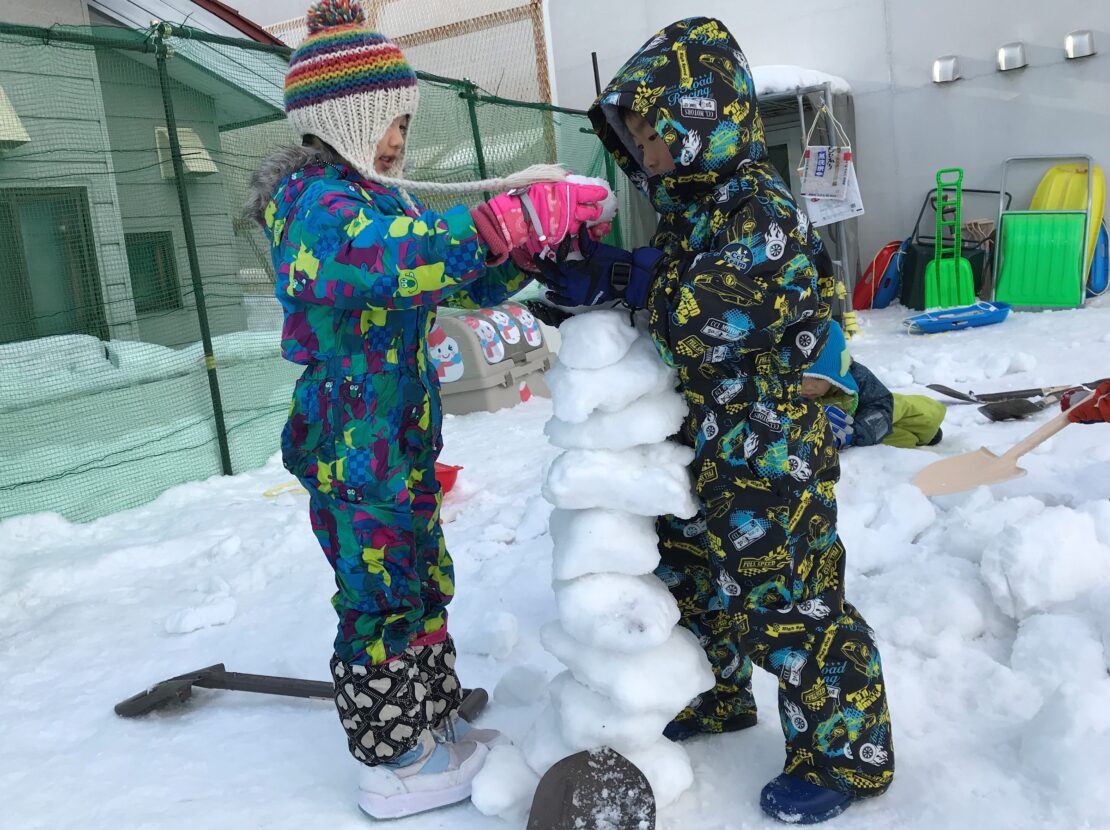

子どもたちも順番に搗きますよ。

まずはひまわり組(年中)さん、みんな一生懸命に杵を振ります。

続いてちゅうりっぷ組(年少)さん、初めてで戸惑いながらも真剣です。

昨今、臼と杵で搗く本当の餅つきをついぞ見ることがなくなりました。

子どもたちの保護者はもちろん祖父母の年代でも経験がない人が多いようです。

手間と時間をかけてみんなで協力してお餅を搗く。

かつては家族やご近所の共同を象徴するものでしたが、

いま子どもたちに経験させることに大きな意味があるのではないでしょうか。

2臼目はさくら組(年長)さんで搗き上げます。

やっぱり、さくら組さん、杵を振り下ろす力強さが違います!

搗きあがったお餅は、すぐにさくら組の部屋でちぎって丸めます。しっかり手を洗って

「お餅ちぎり機」も登場・・・おもしろい!

みんな片栗粉で真っ白になりながら

(あれ? なんか食べてない?)

まあるいお餅がたくさんできました。

子どもたちの「いいにおい!」「おいしそう!」「おなかすいた!」「たべたい!」・・・のリクエストにお応えして

できたてのお餅を少しだけ、きな粉とみたらしで食べることに

搗きたての本物のお餅の味・・・わかりますか?

あっという間に食べた子どもたちの 「もっと食べたい!」「え~っ! おかわりないの?」

のブーイングを「もうおしまい! この後すぐお昼ご飯だよ!」と制するのが、少し残念な思いがしました。

今日搗いたもち米は、この子たちが、9月に浜益の寺山農園で稲刈りしたお米です。

あの稲の穂が、脱穀されて、乾燥されて、精米されて、蒸されて、搗かれて、丸められて、

いま子どもたちの目の前のお餅になって口に入ります。

本当は、そのストーリーごとたっぷりと味わってほしい。

まあ、次は、子どもたちが丸めたお餅をさくら組恒例のクッキングでいただきましょう。

安倍川餅? あんころ餅? 磯辺巻きもいいかな?

今回の芹も山葵も「食べてみよう」という意欲が見られ

今回の芹も山葵も「食べてみよう」という意欲が見られ