たんぽぽの豆まきには、ホンモノの鬼がやってきます。(2人も・・・毎年年休をとって・・・)

去年のことを覚えている大きい子たちの中には、「今年も本当の鬼来るの?」「今日来るの?」「鬼いやだ・・・」という声も。

周りの大人からは「さあ、来るかなあ?」と言葉を濁され、まずは年長組が鬼に扮して小さいクラスのお部屋に乗り込んでの豆まき会スタートです。

最初はつくし組(0・1歳児)

いきなりのことにはじめはなんだかきょとんとしているつくしさんたち。おどかす年長組もはじめはなんだか勝手がわからず。

しかし、次第にコトがわかってくるとこんな感じに

続いて もも組(1・2歳児)

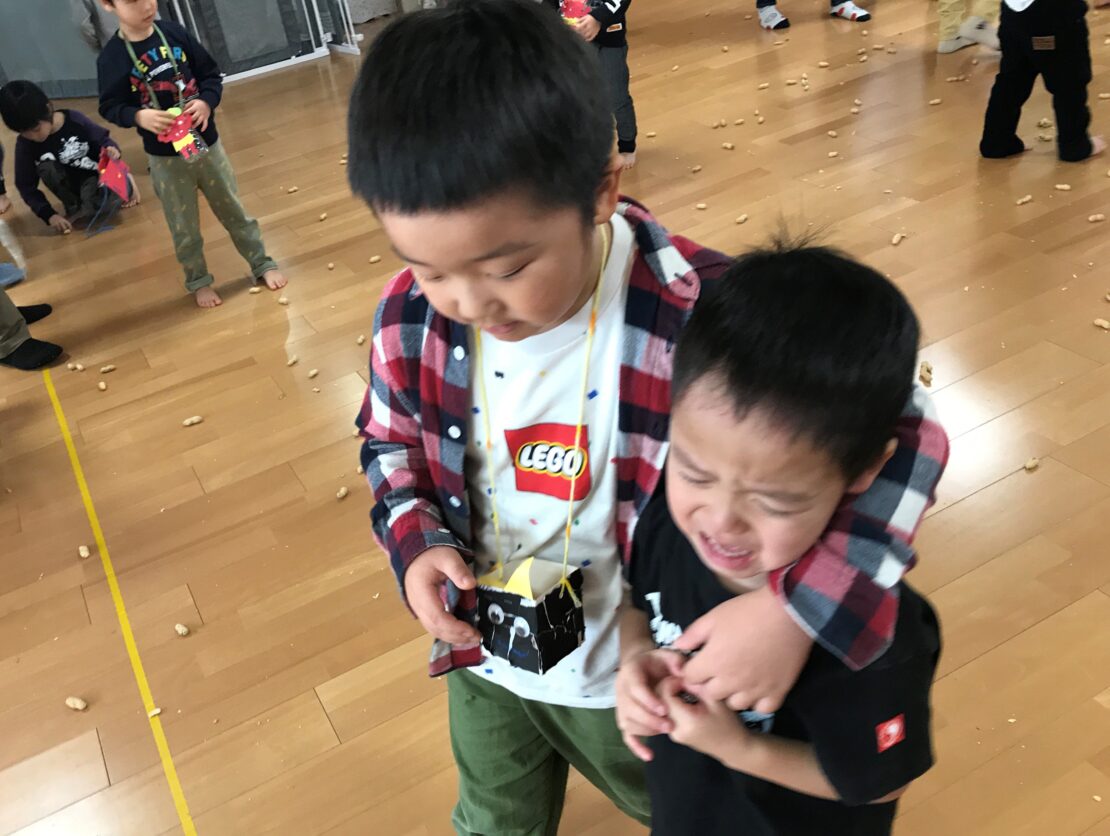

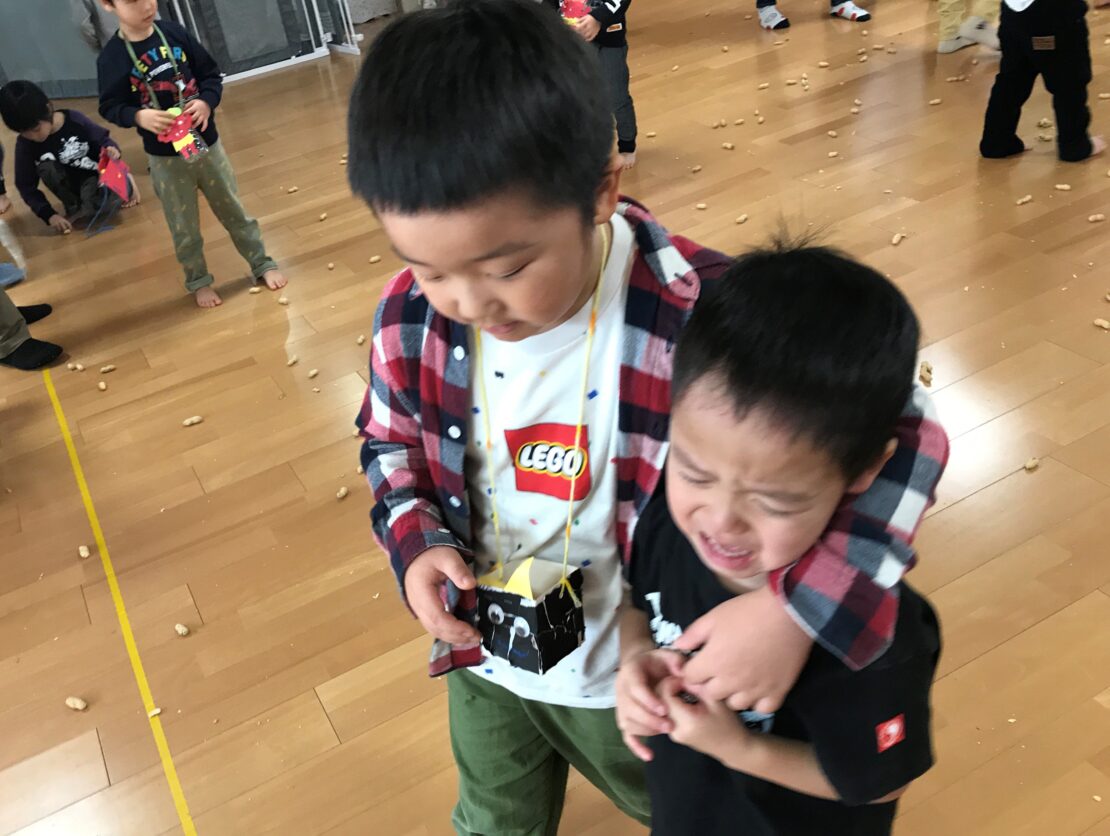

最初から大泣きする子たちの中に頑張って豆をぶつけようとする姿も見られます。

目の前の鬼が大好きな「にいにい(お兄ちゃん)」だとわかって泣きながらお面をとろうとする弟くんも

勢いづいて、次はすみれ組(2・3歳児)へ

泣きながら豆を投げる子がずいぶんいました。

年長鬼たちには「めいっぱいおどかしていいけど、がんばって豆ぶつけてきたら、逃げてやってね」とだけお願いしていましたが、ぶつけられるとわざと痛がって倒れてみたりと、なかなか上手に演じてくれました。

「ご苦労さん、上手だったよ」と下のクラスの先生たちにねぎらわれて、お面と衣装を外して、年中・年少さんとホールで合流して

「これからおっきいさんたちで豆まきだよ」と先生から豆を配ってもらって、歌なんか歌って待っていると

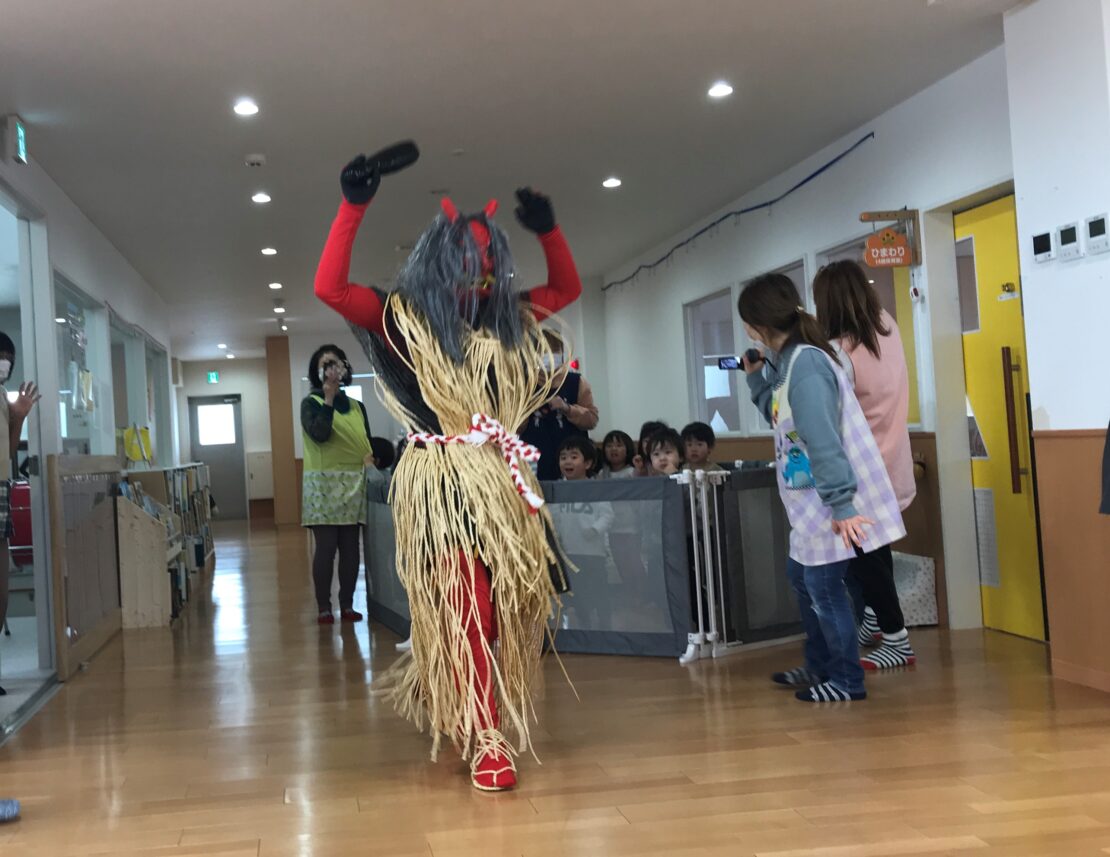

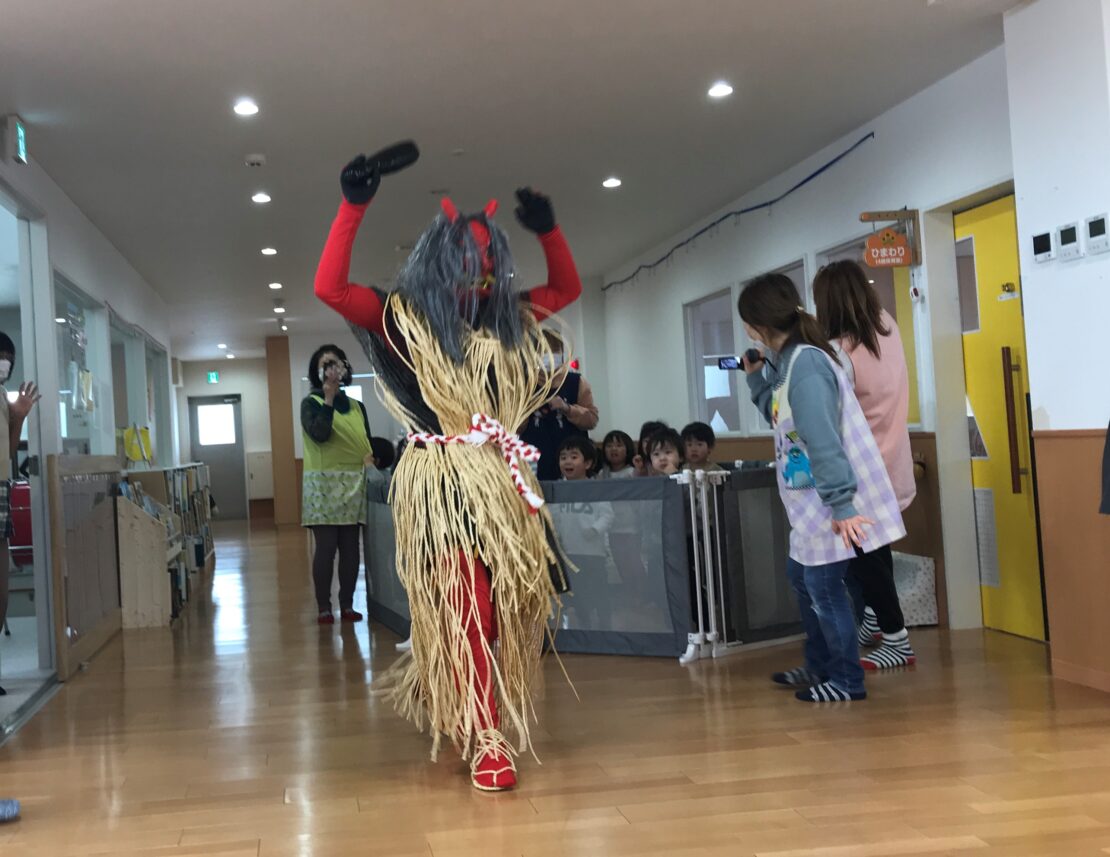

やってきました! 今年はこんな鬼が(こどもだましの手ぬるさはかけらもない姿です)

たちまちホールは子どもたちの泣き声叫び声で満たされます。阿鼻叫喚!

たちまちホールは子どもたちの泣き声叫び声で満たされます。阿鼻叫喚!

それでも、「ほれ! 豆ぶつけて、鬼やっつけるんだよ!」と先生に励まされ、泣きながら鬼に豆を投げる子たちも

「あれ! 最初から泣かないで、豆ぶつけてる子たち・・・」と思って見たら、やっぱりさすがの年長さんたち

泣いて怖がる下の子たちの手を引いたりなぐさめたりしている姿も見られます。

「去年はただ泣いて逃げ回ってたのに・・・」とその成長ぶりに大感動でした。

がんばった後のお昼ご飯は、「鬼のキーマカレー」

おやつは恵方巻を(今年の恵方の南南東に向かって、おしゃべりしないで)食べました。

怖い鬼のやってくる豆まき行事については、「子どもたちをそんなに怖がらせてどうするの?」「トラウマになって、登園拒否になったりしないの?」という声も聞かれます。

でも「鬼は怖いもの」という経験は子どもたちにとって貴重でぜひ必要なことだと思います。子どもたちの日常でまず感じることのない「怖い」という感情を知ったり、それを回避するためにどうしたらよいか考えたり、拙いながらも実際に行動したりするのは、生きる力を育てるうえで大事なことです。そして、病気や災難や人の心の中の悪いものが象徴された「鬼」をやっつけることで、今年一年の安全や健康を願うことをきちんと教えてやりたいと思います。

そんな目的を持って豆まきを行う時に、職員の誰かがありきたりのお面をかぶって、子どもたちにも「あっ! あの鬼、○○先生だ!」なんて見え見えのヌルいことをやっては、せっかくの行事の価値が半減すると思うのです。

泣いて怖がった子どもたちには「鬼はやっつけたから!」とその意味合いをしっかり教えて、来年の豆まきではより多くの子が勇気をもって鬼に立ち向かえるように、また1年、しっかりと子どもたちの心の育ちをはかりたいと思います。

たちまちホールは子どもたちの泣き声叫び声で満たされます。阿鼻叫喚!

たちまちホールは子どもたちの泣き声叫び声で満たされます。阿鼻叫喚!