雨降りの月曜日

ひまわり(年中)組はリズムあそびの後、カッパ着て八二公園に出かけました。

公園内にこんな素敵なところがあったんだね。

絵本そっくり!

雨降りの月曜日

ひまわり(年中)組はリズムあそびの後、カッパ着て八二公園に出かけました。

公園内にこんな素敵なところがあったんだね。

絵本そっくり!

朝から雨降りだったけど、今日は年長組の田植えバス遠足

みんなお弁当を入れたリュックを背負って元気に登園してきました。

「降ってるけど、とにかく行ってみよう!」ということで、バスに乗って元気に出発、目的地は浜益区の寺山農園、たんぽぽに給食用のお米を納入してくださっている農家さんです。

トイレ休憩の厚田の道の駅を過ぎると、雨は小降りになって

浜益に着くと、降ったりやんだり

バスを降りて、カッパ長靴で寺山農場まで向かう道の両側はすでに田植えを終わった広大な水田が広がっています。

誰かが「せんせい、これもう植える必要あんの?」・・・全部植えるつもりだった?

雨はやみ間もあるけど、風が強くて気温も低く、はだしで泥田に入るのは大変だということで、結局田植え体験は中止。

その代わりにたっぷり時間をかけて、農場を見学させてもらいました。

出迎えてくださった寺山さんから「みんなが給食で食べてるお米は、全部ここの田んぼでとれたものなんだよ。」と聞いて関心顔に。

田んぼの周りに張っている紐は、鹿よけの電柵。「だからうかっり触っちゃダメなんだよ」・・・「えっ!」・・・「あ、今は電気切ってるけどね」

大きなビニールハウスでは、植えるはずだった苗のことを教えてもらいました。

田んぼから移動して、次は牛舎の見学。ここでは、食肉用の肉牛の繁殖が行われています。

牛舎に近づくと、みんな一斉に「くさい!くさい!」

「そうだね、くさいよね。でも牛さんは、あの中で生活してて、うんちもするから、くさいのは仕方のないことなんだよ。なのに、むやみに『くさい!』って言ったら、牛さん、かわいそうじゃない? だから、もうこの後は『くさい』って言わないようにしようよ。」

先生にそういわれると・・・その後は牛舎を出るまでだれひとり言いませんでした。(ビックリ!ありがとう。)

牛さんたちは、かなりの大迫力。

ちょうど、親から離されたばかりの仔牛もいたりして、泣き声も響いています。

「怖い子は、来なくていいよ」と言われたけど、ほとんどの子が、通路をゆっくり通り抜けながら、牛さんの顔をなぜたり、干し草のご飯をあげようとしたり・・・すごい!

牛舎から出た後、「この牛さんたちは、お肉になるんだよ。どうやってお肉になるか、わかる?」と聞かれて

「死ぬのを待つの?」と答える子もいたけど・・・

「殺すんだよ。みんなが食べるお肉は、牛さんが死んでくれて、その命をいただいているんだよ。」

「え、かわいそう!」

「でも、お肉はおいしいよね。」

「・・・・・」

「お肉だけじゃなくてお米も野菜も、みんなはその命をいただいて食べてるんだ。だから、むやみに残したりしないで、ちゃんと食べないとね。」

なんていう会話が、寺山さんと子どもたちの間で。

(オトナでもちゃんと受け止めることが難しいテーマ。食べ物になってくれる命のことをちゃんと知っていこうとすること。簡単に割り切ってしまわないで、たくさん悩めばいいと思っています。)

牛舎を出ると、広い田んぼで使う田植え機やトラクターを動かして見せてくれて

ひとりずつ、試乗させてもらいました。

納屋の中では、籾の大きな乾燥機から籾摺り→精米される機械を見せてもらいました。

お家で炊く白米ができるまでの工程・・・わかったかな?

その後、寺山さんにしっかりお礼を言って、次の目的地、浜益温泉へ

みんなとってもお腹が空いていたので、先にお弁当にしました。

どの子も心づくしのお弁当、あっという間に食べ終わって

「雨ならお風呂入って帰ろう!」の計画通りにお楽しみの温泉入浴です。

(男子チームも女子チームも大はしゃぎのお風呂でした。みんなとっても楽しくて素敵な笑顔ばかり。写真撮ってお見せできないのがとっても残念です。)

お風呂の後、帰りのバスの中ではこんな感じ、途中のトイレ休憩もスルーして帰ってきました。

見学では、まだまだ説明されても十分に理解できないこともあったかもしれない。

でも、とにかく直接見て触れて感じる事、子どもたちの記憶に残る経験と実践が、将来きっと素敵な影響を及ぼしてくれるものと信じています。

午前中まで雨が残りました。

おっきい子3クラスは、合同でリズムあそび

今年から各クラス週に1回はやっていこうと取り組んでいます。

保育士が先頭に立って一緒にやって子どもたちの見本になったり

年長さんがやっている姿を見て年中・年少さんが真似をしたり

だんだんみんな上手になってきました。

子どもたちの「やりたい」「やろう」という気持ちを大切にして楽しくやることが基本なので、やろうとしない子にあえて「やりなさい」と言わないで、自分からやろうとして出てくるようになるのを待っています。

リズムの後、ちゅうりっぷ(年少)組は、トマトの植え付け

駐車場横の畑(花壇)に1人1本ずつ

「これが〇〇が植えたトマト!」と覚えていて、成長して実が成って食べられるようになるのを楽しみに見てくれるといいなと思います。

「これが〇〇が植えたトマト!」と覚えていて、成長して実が成って食べられるようになるのを楽しみに見てくれるといいなと思います。

さくら(年長)組は、昨日に引き続き、河川敷へ

実は昨日の枝豆の種まきの後、小さなカタツムリ(オカモノアラガイ)を1匹捕まえた子がいて、それ見てみんなも捕まえたくて

「今日は雨降り後だから、きっとたくさんいるはず!」とカッパ着て勇んで出かけたんですが・・・

なんと、1匹も見つけられず、がっかり。まだ気温が低いせいなのかな?

自然相手の活動は、思い通りに行かないこともありますね。

夕方のもも(1歳児)組、お気に入りの絵本の後

お部屋に運動遊具を持ち込んで、たっぷり遊びました。

これは、牛乳パック640個を使って試作した遊具「出たり入ったりサークル」

「子どもたち遊んでくれるかな?」と置いてみたら・・・大人気のようでした!

ということで正式採用。きれいに布を貼って使うようにしたいと思います。

初夏らしい青空が広がるいいお天気

さくら(年長)組は、河川敷の畑で、枝豆の種まきです。

「この豆を植えるんだよ」と教えてもらって、2人1組で、畝に等間隔で4個ずつ蒔いていきます。

子どもたちが手にしているのは、豆の入った袋と20㎝に切った「ばか棒」という名前の棒

「え~っ!ばか棒?」と子どもたち受けますが、れっきとした建築用語。この棒をあてて等間隔を測って種を蒔いていきます。

はじめはよくわかっていなかった子も、使っているうちに要領がわかってきたようです。

種蒔きが終わると、みんなでジョーロで水やり

ついでに、お泊り会カレー用のジャガイモと玉ねぎとにんじんを植えた畝にも水やり

やっているうちにだんだん面白くなったようで、途中からは、どちらかというと水遊びでした。

ひまわり(年中)組は、樽川通側から河川敷を散策

赤いボケの花が咲く大きな木を見に行って

足元にたくさんのワラジムシの赤ちゃんを見つけたり

草がぼうぼうの中で寝転がったりして遊びました。

あそび場に着いてみると、ちょうどさくら組が枝豆を植え終わったところで

その後一緒になって遊びました。

木登り、ターザンブランコ、かくれんぼ、イタドリ笛、虫取り・・・ここでは、子どもたちの思い付きでいろんなあそびができます。

今日は、畑用の水をためたタンクにいろんなものを突っ込んだり浮かべたりして夢中になっている子たちがいました。

コンフリーの花も咲き始めていて

「これ甘いヤツ」と知ってる年長さんが花のお尻の蜜を吸い始めると、年中さんも真似して「ちゅーちゅー」・・・「あま~い!」

コンフリーの蜜吸いは、しばらく楽しめそうです。

つくし(0歳児)組は、彩林公園の築山で

みんな体の力がついて、座っているのが上手になりました。

もも(1歳児)組も彩林公園へ

遊具よりも、園内の探索や築山の上り下りを楽しんでいる感じでした。

たんぽぽの綿毛でも遊びました。

「ふーっ」と一生懸命吹こうとするものの、うまく吹けず、鼻息で吹く子もいました。

すみれ(2歳児)組は、みんな大好きなコスモス公園へ

「着いたら土管で遊ぶ!」「滑り台一緒にやろう!」とおしゃべりしながら元気に歩いていきました。

おしゃべりの通り、たくさん土管や遊具で遊んで帰ってきました。

大きな交差点に面した支援センターの玄関前に季節のお花の寄せ植えが施されています。

英語講師のMIKA先生の手によるものです。

今日から夜ライトアップしています。

道行く人にも楽しんでいただけるように。

オトナも感嘆するような、自然をめでる文化の表現。

きっと、子どもたちの感性を育てることにも役立っていることと思います。

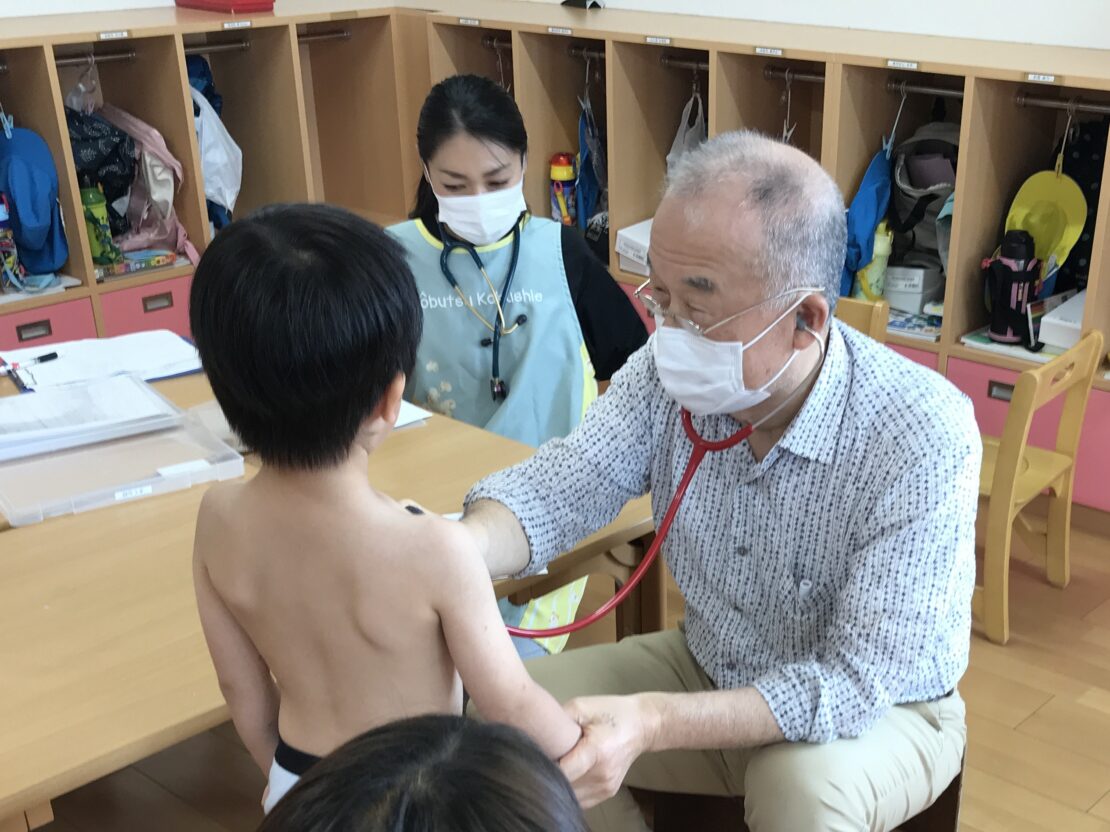

午前中、内科健診がありました。

小さいクラスは、怖がって泣いてしまう子もたくさんいましたが、「大丈夫だよ」「何にも痛いことしないんだからね」と先生みんなに励まされて、頑張って受診できていました。

大きいクラスは、だいたいみんな心得ていて、ちゃんと順番待ちして、終わった後の「ありがとうございました」もちゃんと言えてる子がたくさんいました。

夕方のホールで、ひとり綱登りに挑戦するちゅうりっぷ(年少)さん

雨が朝のうちに上がったので、大きいクラスは、次々と園外保育に出かけました。

ホールでは、もも(1歳児)組が、今年2回目のリズムあそび

すぐに先生の動きを真似をして楽しそうに体を動かす子と、動かないでじーっと様子を見ている子と、別の物に気をとられて別のことをしている子と・・・

でも、やり始めにしては、とても落ち着いている様子です。

少しずつみんなでやる楽しさがわかって、全員でできるようになっていきそうですね。

お部屋のコーナーでは、最近取り替えたお人形さん相手の遊び方がちょっと変わってきた様子。

以前あったお人形は「みんなとどっちが大きい?」と思えるくらいの大きさだったのですが、

グッと小さい体のお人形になって、本当に赤ちゃんをお世話している感じになってきました。

先週、河川敷に「蜂トラップ」をいくつか仕掛けたんですが、昨日見回ったら5匹のスズメバチが捕獲されていました。

実は昨年、河川敷の活動エリア内に、スズメバチの巣が2個できていて駆除しました。今年は巣を作られないように、女王蜂だけが飛んで営巣するこの時期に女王蜂を捕まえることで、それを防ごうと仕掛けたものです。

知り合いの虫の専門家に尋ねると「この時期なら女王蜂の可能性は大」とのこと。

だとしたら、かなりの成果です。

自然の中で遊ぶことは、どうしてもこのような危険なリスクが伴いますが、それをできる限り減らしながら、しっかりと自然保育を行っていきたいと思います。

この蜂は、子どもたちに形を覚えてもらって、「この蜂が飛んでいたら危ないから、離れること」を教えたいと思います。

一方で、ミツバチやマルハナバチのような危険の少ない蜂に大騒ぎしないように、させたいと思います。

自然とのかかわりは、正しい知識を持って、正しい怖がり方をすることが必要です。