発表会の総練習でした。

コロナ禍の影響で、今年の発表会は年少・年中・年長の3クラスのみ

しかもそれぞれ約30分の発表をクラス別に行い、観客もそれぞれのクラスの保護者各世帯1名(年長は2名)のみ

こんな状況でも、子ども達が緊張する中で立派に何かをやりとげた達成感と自信を持って終われるようにしたいものです。

発表会の総練習でした。

コロナ禍の影響で、今年の発表会は年少・年中・年長の3クラスのみ

しかもそれぞれ約30分の発表をクラス別に行い、観客もそれぞれのクラスの保護者各世帯1名(年長は2名)のみ

こんな状況でも、子ども達が緊張する中で立派に何かをやりとげた達成感と自信を持って終われるようにしたいものです。

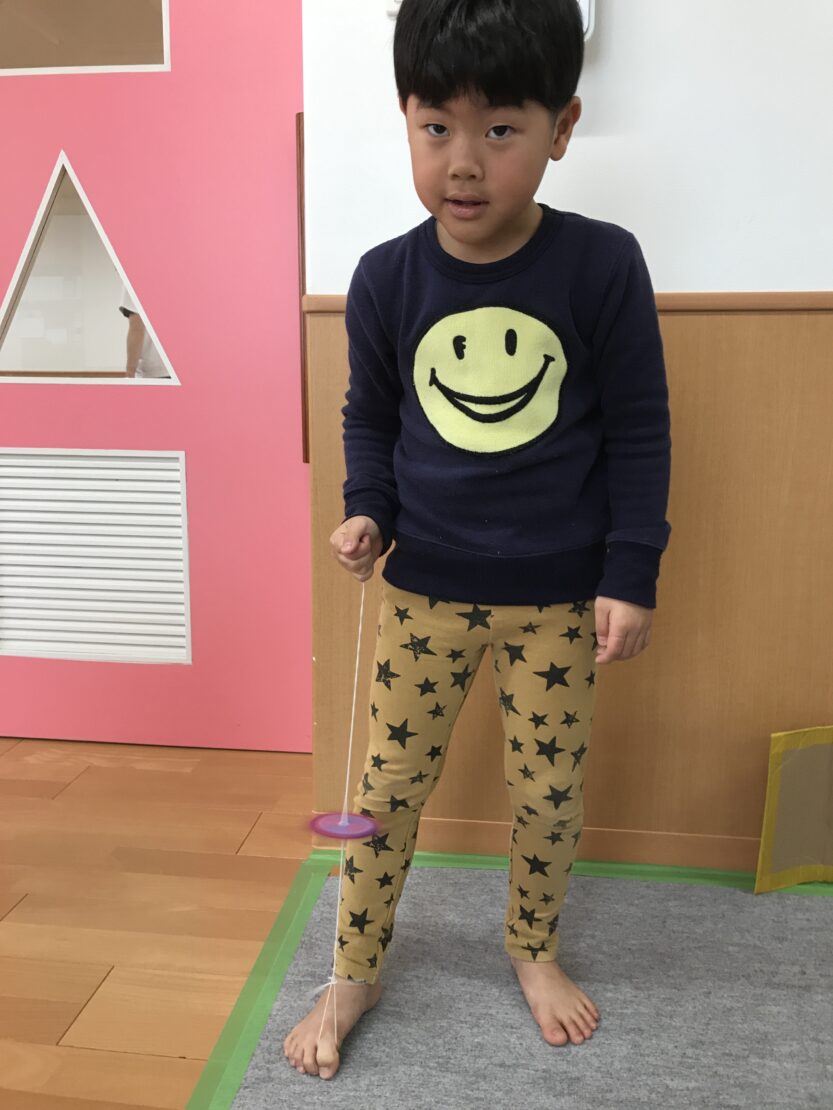

相変わらず、時間があれば、こま回しをやっている年長組男子ですが、

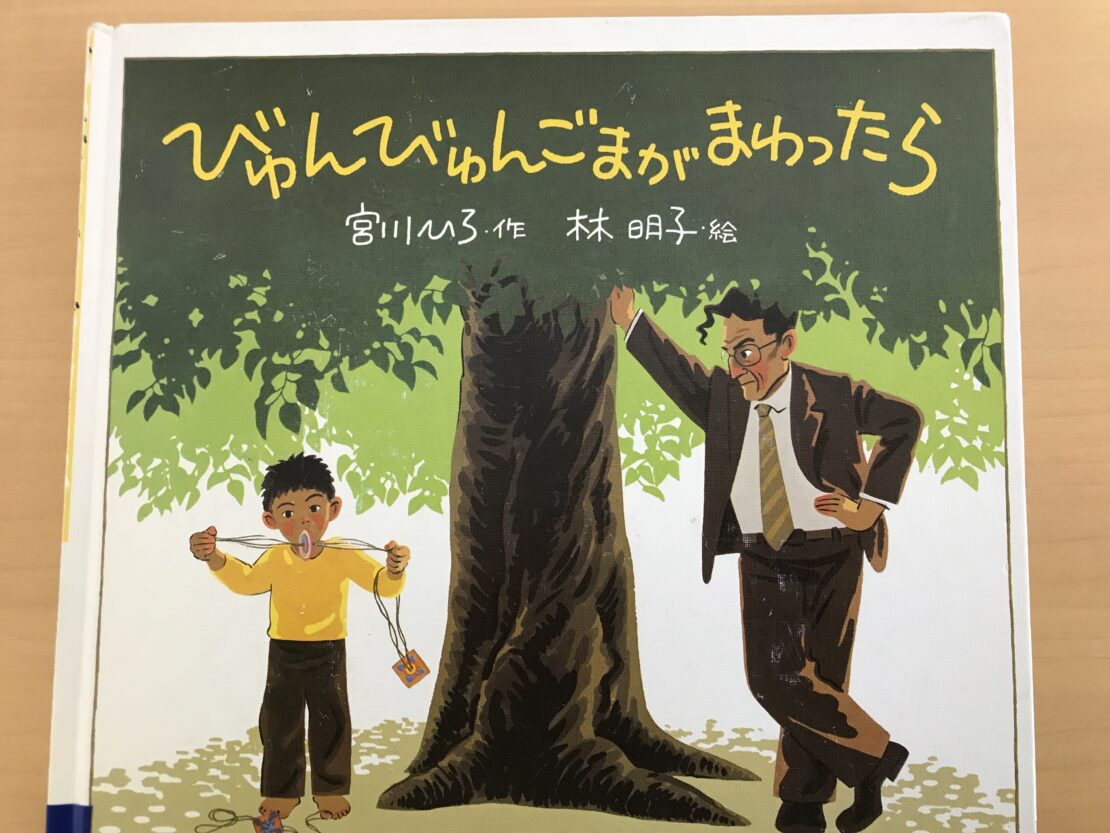

たまに気分を変えて、びゅんびゅんごまもやってます。

この絵本を読んであげると

案の定、こんなことに

クラスの備品として、新しく10個ほど作って置くことにしました。

誰かここまでできるようになるかな?

登園児が極端に少ない土曜日、今日年長組で登園したのは1人だけだったので

下の子たちが午睡している時間、いつもはなかなか持っていけないソリとスコップを持って長距離さんぽへ

公園をいくつかはしごした後

河川敷を散策

動物(犬かな?キツネかな?)の足跡を追跡してみたり、雪投げでできた雪山を乗り越えてみたり

最後は、急斜面がある公園でそり遊びして帰ってきました。

けっこうな長距離、途中雪に足が埋まるようなところもずいぶん歩いたのに、一切文句言わず、終始ご機嫌の散歩でした。

今年、たんぽぽの年長組は、お正月明けから午睡をなくしています。

これは、就学に向けてどこの保育園でもやっていることで、早い所は11月くらいからなくすらしい。

ただ、土曜日や会議のある日は、あたりまえに年長さんも午睡させている園が多いようなんですが・・・

これ、おかしいと思います。

子どもの生活リズムを整えていくことと園の都合のどちらを優先させるべきなのか?

人員の都合や経費の課題があったり持続継続の可否を考えたら、いつもきれいごとばかりではいかないのかもしれません。

ただ、本来園の都合で仕方なくやっていることを、疑うこともなくあたりまえにしてしまうことは、あってはならないと思います。

「土曜日は年長さんにもお昼寝してもらう」

こんなところにその園の基本的な保育の姿勢が表れるのではないでしょうか。

さくら組恒例のお誕生日クッキング

2月生まれの2人のお祝いをしました。

作ったのは、お餅入りベビーカステラ

ホットケーキミックスの生地に、おもちつき会でついて冷凍保存していたお餅を切って入れました。

タコ焼き器で焼いて、シロップとトッピングをかけて。

これでクラス全員6歳になりました。

もうすぐバレンタインデーですが、たんぽぽには1週間ほど前からクッキーやチョコレートを扱うショップがオープンしています・・・

・・・ウソです。

これは、英語講師のMIKA先生が2階の踊り場に飾ったディスプレイです。

商品は、英語の時間のお店屋さんごっこで使ったMIKA先生手作りのイミテーションですが

どう見たって食べられるとしか思えません。

子どもたちからも「食べた~い!」の声が・・・。

子どもたちが騙されているけど、それは「こどもだまし」ではないクオリティーのせいです。

ふと「こどもだまし」という言葉の意味を考え直さなければならないような気がしてきました。

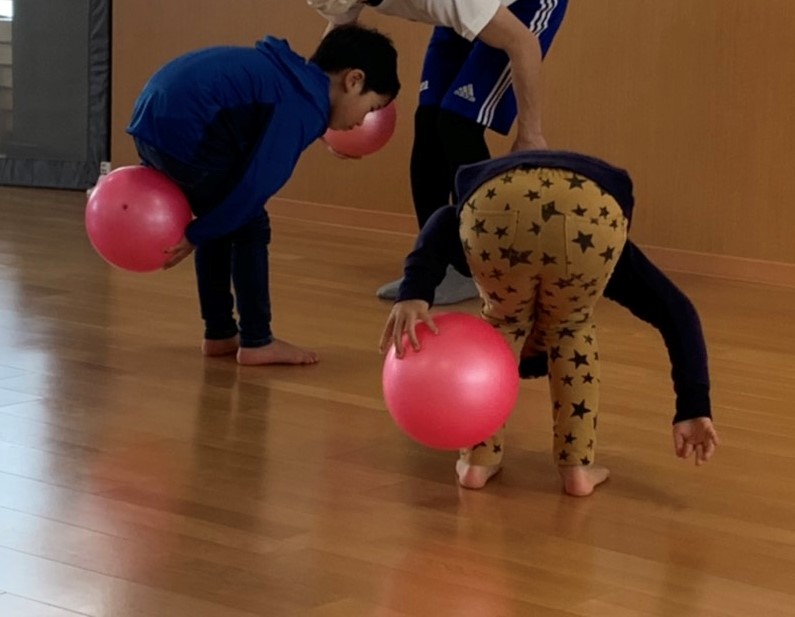

今回の体操教室は、ボールを使った運動

ボール遊びはみんな大好き!

いつもホールでやってるから、指導を受けたこともすぐに進んでできていました。

子どもたちの体格は向上しているのに体力・運動能力は低下していると言われて久しいです。中でもボールなどを投げる能力の低下が最も著しいと言われています。昭和60年の小5男子のボール投げの平均が29.94m・女子が17.6mだったのに対し、平成28年では男子22.41m・女子13.8mにまで低下しているというデータがあります。

投げる動作の発達には6歳までにボール遊びを経験することが必要なのにそれが極端に少なくなった結果の能力低下ということが言われています。ゲームなどの室内遊びの増加、外遊びの減少、何より仲間で遊ぶ機会が減少しているのがいちばん大きな原因なのではないかと思います。一人遊びではボールを投げることはまずありませんから。また、ボールを投げたり受けたりするキャッチボールは、その都度相手が捕れるように意識することで、社会性を育てることにもつながっていきます。

できるだけの体験の機会を子どもたちに用意したいと思います。